日本酒にとっての「テロワール」とは?

ワインの世界では、よく「テロワール」という言葉が使われます。 テロワール は、地球や土地を意味するラテン語の「terra」に由来する言葉です。これはフランスで生まれた言葉で、さまざまな解釈が考えられます。

しかし、主にブドウが栽培されている地域の気候、土壌条件、地形などの自然要因を指します。テロワールは、ワインの味わいに最も影響を与える要素と言われています。

日本酒の場合であれば 原料の米は、簡単に持ち運ぶことができます。そのため、一般的に日本酒はワインよりもテロワールの影響を受けにくいと言われています。しかし、最近は多くの県が地域らしさを再認識しようとしている。地元産の酒米、自社酵母を使用し、テロワールを表現する酒造りを心がけています。 ローカルウォーター を使用しています。

また、日本酒の特徴を決定づける要素として、杜氏や職人の技があります。日本の各地域には、その地域の伝統的な技術を受け継いだ「杜氏」の組合があります。そのため、どのギルドの東司を使うかで酒の味も変わってくる。

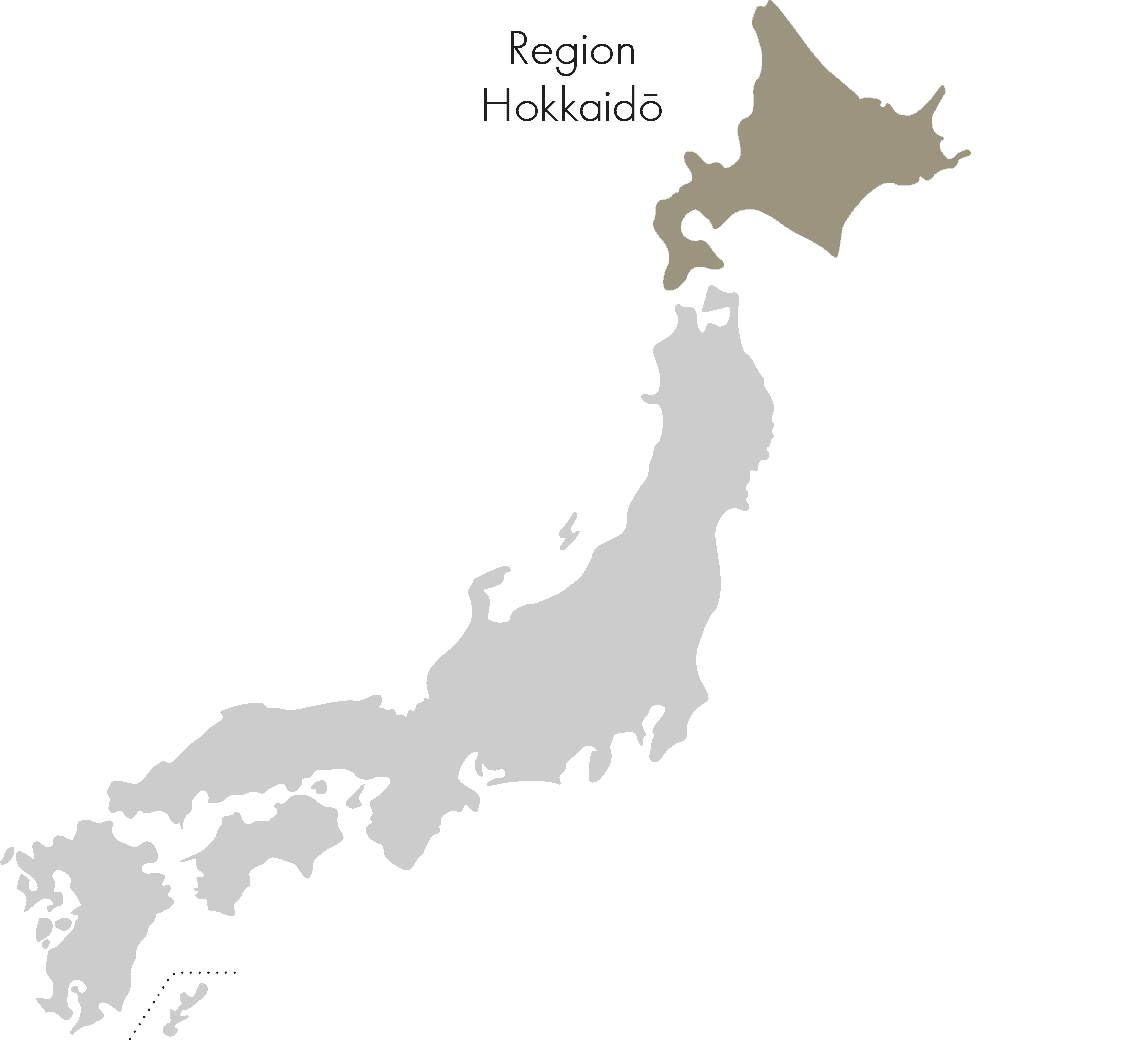

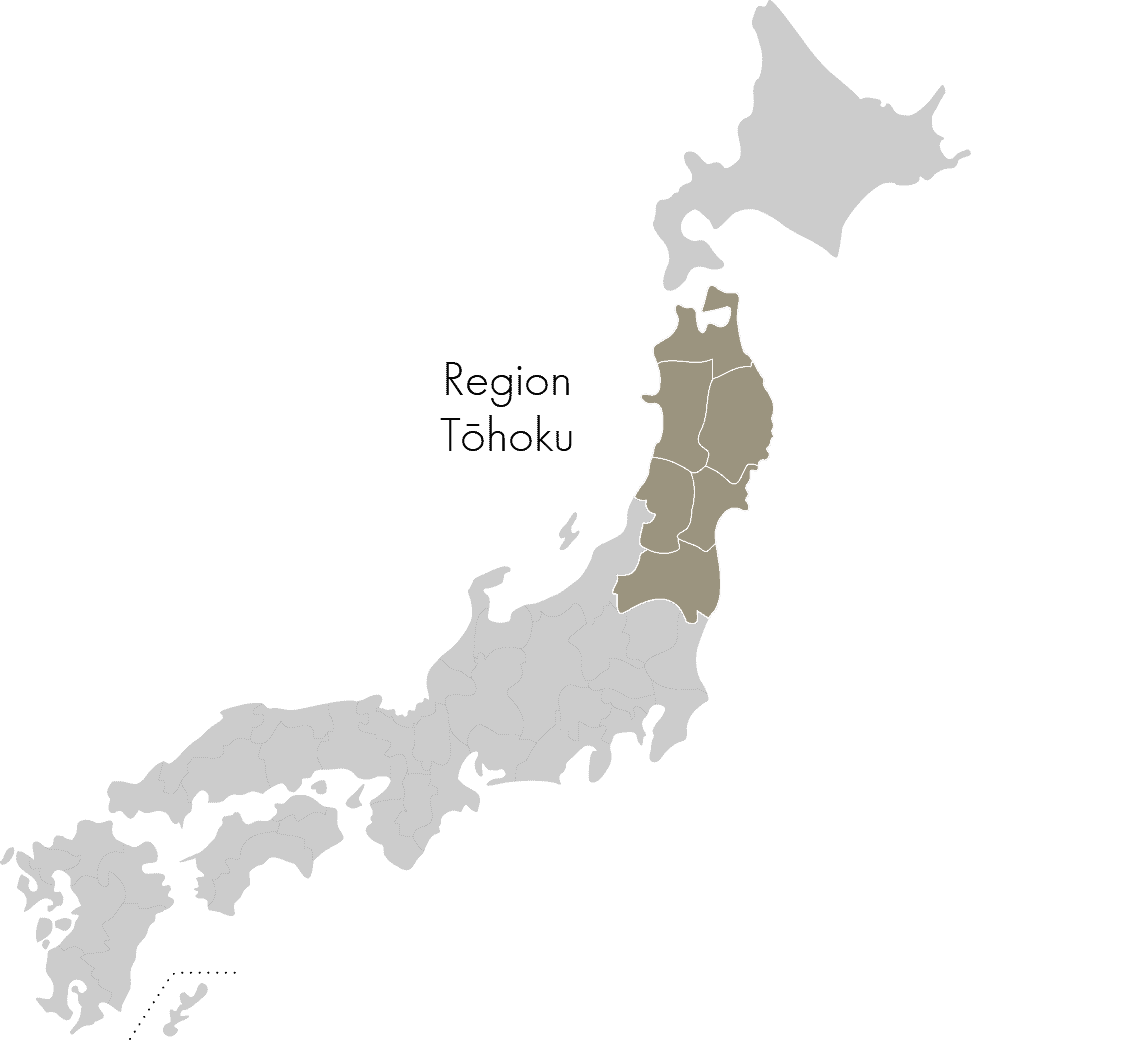

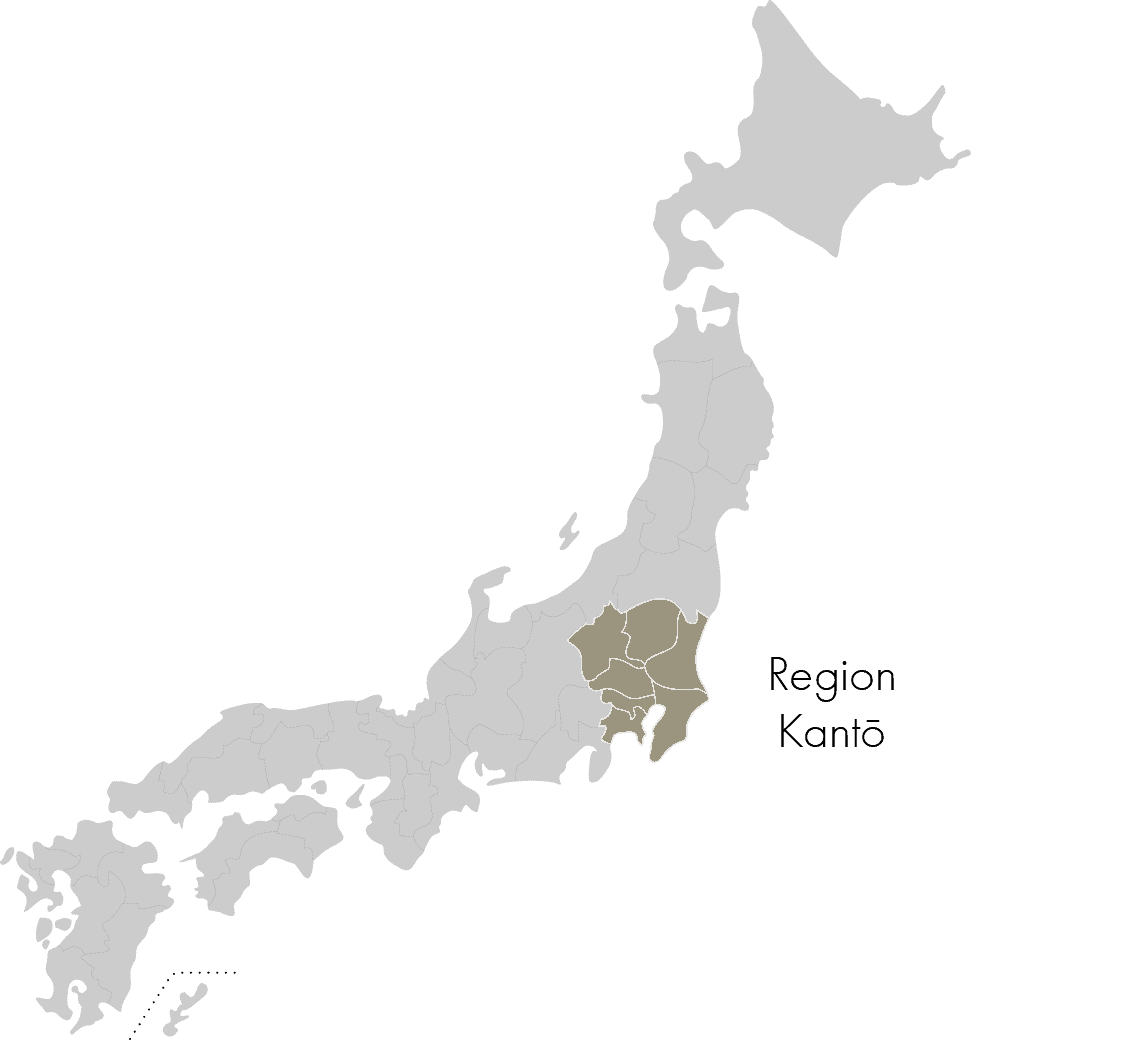

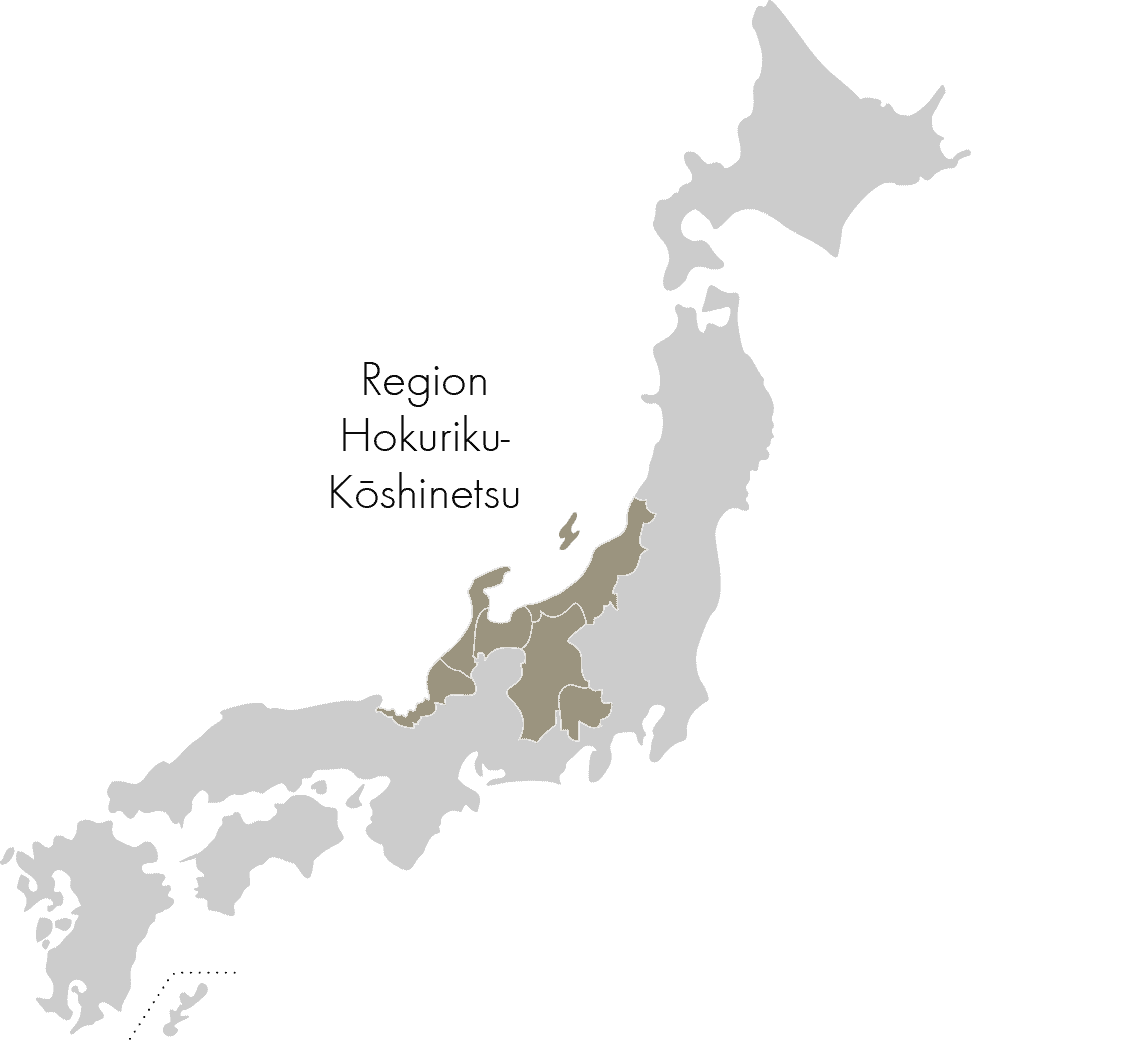

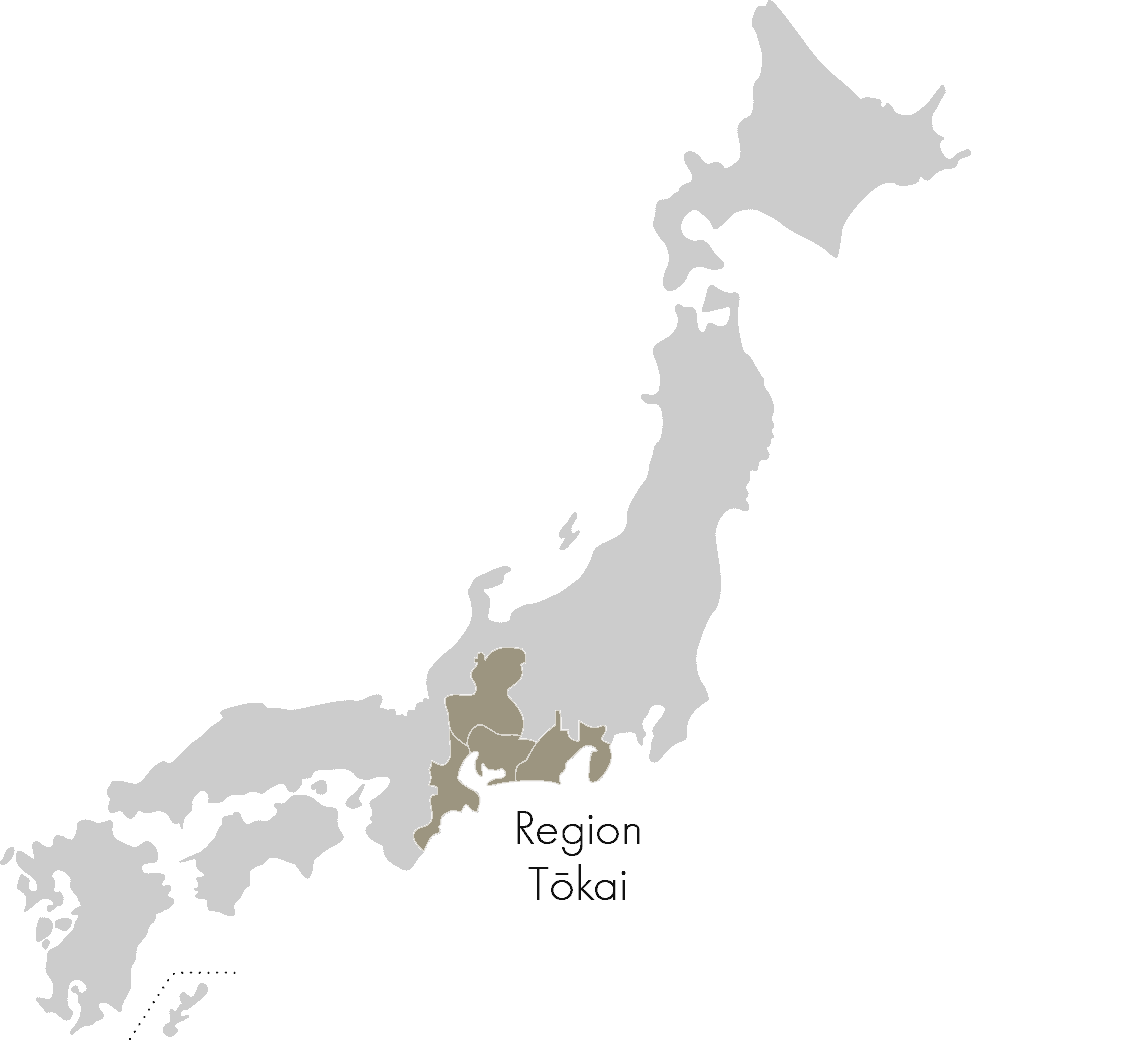

日本各地の日本酒の特徴を説明するために、日本を9つのセクションに分けます。

日本は通常、8つの地域にしか分けられていません。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄。

しかし、日本の中心に位置する中部地方は、47都道府県のうち9つの県が含まれているため、十分な差別化を図るために、東海地方と北陸甲信越地方の2つに分けています。

にも興味があるかもしれません。

北海道の酒 - 北国の冬の空気のように澄んでいる

日本の本州最北端に位置する北海道は、海に囲まれた広大な土地を持ち、漁業や農業が盛んである。酒造りの歴史は比較的浅く、約20年前に始まったとされています。 明治時代.このように北日本での日本酒の普及が "遅れた "のは、かつて北海道には原住民が住んでいたからです。 "アイヌ" であり、本土の文化はまだ浸透していなかった。ところで、アイヌの人たちは、アワを原料にしたお酒を飲んでいました。 "Tonoto".

北海道のお酒の特徴を一言で表すならば、「透明感」という言葉がふさわしいでしょう。酒造りが行われる秋から冬にかけて、北海道は厳しい寒さに見舞われます。 冷たい空気と雪解け水のおかげで、すっきりとした味わいの淡麗辛口のお酒に仕上がりました。 広大な土地と豊富な水源を生かした大規模な稲作により、日本有数の米の収穫量を誇る地域である。北海道のお米は、確かな品質で知られています。この米の良さを最大限に引き出すために、北海道の酒の特徴は、その割合が高いことです。 純米酒 をオフにします。

最近では、「吟風」や「北雫」といった新しい酒米の品種も開発されています。

北の冷涼な気候である東北地方の酒。

東北地方は、日本の本州の北東部に位置する。

青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県が含まれます。東北地方は、関東地方や近畿地方ほど観光客に注目されていないが、日本通の人たちには愛されている。

この地域は、低温と豪雪のため、現在のように酒造りの際の温度を細かく観察・管理できるような近代的な技術設備が導入される前から、酒造りで有名でした。

で 酒造り 温度が高ければ高いほど、もろみの発酵は早くなる。低温で長期間発酵させることで、きめ細かく軽やかな味わいが生まれます。そのため、東北地方では淡麗辛口の酒が多く生産されている。岩手県には日本三大杜氏の一つである南部杜氏組合があり、江戸時代から酒造りの技術を受け継いでいる。

また、この地域は米どころとして有名であり、その開発には多くの労力が費やされています。 酒米 を投資した。秋田酒こまち」「蔵の華」「吟吹雪」など、各県で独自の酒米が開発されている。東北地方の酒が非常に高品質であることは、全国酒類コンクールで最も多くの金メダルを獲得していることでもわかる。

翠楽天の大吟醸や南部美人の吟醸、勝山や大七などの有名な蔵元の酒があります。

これらの地域から、あなたは私たちの中で見つけることができます。 ミュンヘンのレストランsansaro 現在、以下のお酒を一緒にお試しください。

翠楽天大吟醸

甑(こしき)づくり純米

南部鉄器の吟醸

勝山ダイヤモンド

勝山電

Katsuyama Lei

勝山園

蔵の花

さわやか純米

ヨキカナ・ナグラヤマ

木本大志

大七ふ頭大王

トレンドを生み出す関東地方の酒

関東地方は、首都・東京を含む本州の東部に位置します。東京に加えて、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県、埼玉県が含まれています。

この地域は、人口が集中する大都市圏でありながら、山や川が多い意外な自然地域でもあります。例えば、富士山や筑波山などの山の湧水や、鬼怒川、利根川、多摩川の湧水を使って日本酒を醸造しています。

江戸時代(1603〜1868)には、江戸から地方への幹線道路が整備され、各地から酒造好適米が調達できるようになりました。関東地方は気候的に酒造りに適していないため、酒蔵の数は少ないですが、それでも高品質な酒を造っている酒蔵もあります。

もちろん、東京は日本のすべてが集まる中心的な首都であり地域でもあるので、東京では日本のすべての地域の酒が手に入るだけでなく、すべての地域の酒がそこで名を馳せ、踏み台のように広く国民の意識に入っていく。

北陸甲信越地方の酒は、有名な酒蔵がたくさんあります。

この地域は、雪の大地と日本海の豊かな恵みで知られています。新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県が含まれます。

シベリア付近で発生した乾燥した寒気団が高山に衝突し、冬には大雪、春には大量の雪解け水が大地を潤す。そのため、この地域では稲作が盛んに行われています。寒冷な気候に加えて、湿度の高い環境も酒造りには適しています。

愛好家の間では世界的に有名な、新潟の辛口の日本酒。

第二次世界大戦後、日本の日本酒市場は甘口の日本酒が主流でした。そして1960年代に入ると、新潟の酒が上質で軽快な辛口の味わいで新たなトレンドを生み出し、当初は地酒ブームを巻き起こした。現在、日本酒通や愛好家の間では、「典型的な辛口の新潟スタイル」の日本酒が求められ、高く評価されています。"五百万石 "という新潟県で開発された酒米が、この淡麗辛口の味わいを実現する鍵となっています。山田錦に次いで日本で最も生産されている酒米の一つです。

新潟をはじめとする日本海側は有名な酒造地域で、吟醸酒や純米酒などの高品質な日本酒が数多く生産されています。ここで好まれている日本酒は、豊富な魚介類と相性のよい淡麗辛口のスタイルです。石川県や長野県では濃厚な甘味が好まれ、富山県では濃厚な辛口が好まれます。

当店sansaroでは現在、ドリンクメニューに以下の産地のお酒をご用意しています。

越の寒梅祭

越の寒梅ムク

越の寒梅金木犀

今宵の司 純米大吟醸

今宵のツカサブラック

天狗舞 山廃純米

馬口信泉

東海道の酒 - 厳選された米によるプレミアム品質

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県を含む東海地方は、日本の本州の南側の中央に位置している。

気候は温暖で、降水量も比較的多い。岐阜県や三重県の一部も豪雪地帯であり、北アルプスの湧水、木曽御嶽山や白山連峰、雪解け水が流れる木曽川や長良川など、豊富な水資源に恵まれています。また、日本最大級の平野部である濃尾平野があり、河川の堆積物によって形成された肥沃な土壌で稲作が盛んに行われています。

そのため、酒米にこだわる蔵元が多く、それが東海道の酒蔵の特徴とも言えます。良質な米を探すだけでなく、早くから契約栽培や酒造好適米の自家栽培を始め、成果を上げている蔵元も多い。

酒造好適米には、愛知県の「夢吟香」、岐阜県の「ひだほまれ」、静岡県の「誉富士」など、東海道地方のものがあります。

東海道で酒を醸す杜氏は、南部、能登、但馬の各杜氏の出身者で構成されています。愛知や三重の日本酒はコクのある甘口、岐阜や静岡の日本酒は淡麗辛口の傾向があります。

Sansaroで入手できるこの地域の酒

九平次 Eau du désir

九平次のカの字

九平次別館アツラエ

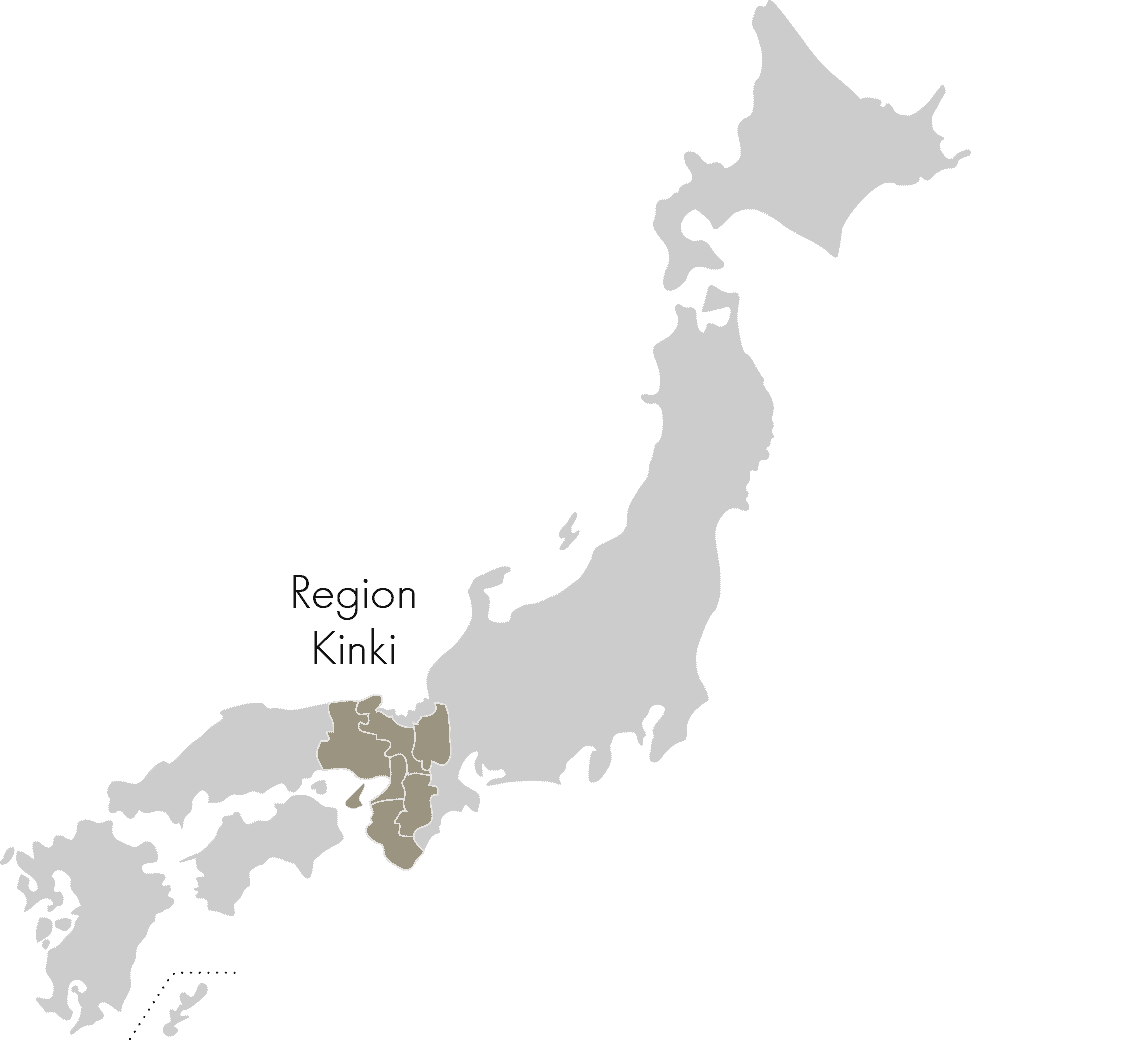

近畿地方の日本酒 - 2つの有名な日本酒の産地がある

近畿地方は、本州の西部に位置し、西日本の文化・人口・経済の中心を形成しています。滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県の各県を含む。

この地域には、日本で最も有名な2つの日本酒の産地があります。1つ目は、酒米の王様「山田錦」がある兵庫県の灘郡。ここで作られる酒は、濃厚で辛口の強い味わいから「男酒」と呼ばれている。

江戸時代から灘の酒が有名になった背景には、丹波杜氏の活躍があります。

丹波杜氏組合は杜氏の三大組合の一つであり、酒造りの中心的役割を担ってきました。醸造技術を教えながら全国を回り、それぞれの地域の酒造りに大きな影響を与えた。

もうひとつの有名な日本酒の産地は、京東の伏見です。

伏見は特に軟水の産地として知られており、その酒はまろやかで口当たりが良いことから「女酒」と呼ばれています。

現在も兵庫県と京都府は日本酒の生産量の約半分を占めるトップレベルの酒どころです。

近畿地方では、京東を中心にコクのある甘口の酒が主流ですが、大阪の酒は淡麗辛口で、味の濃い料理に合わせて楽しむことができます。

Sansaroで入手できるこの地域の酒

アゾラ50

福寿興産クラシック

樽酒長良(たるさけちょうりょう

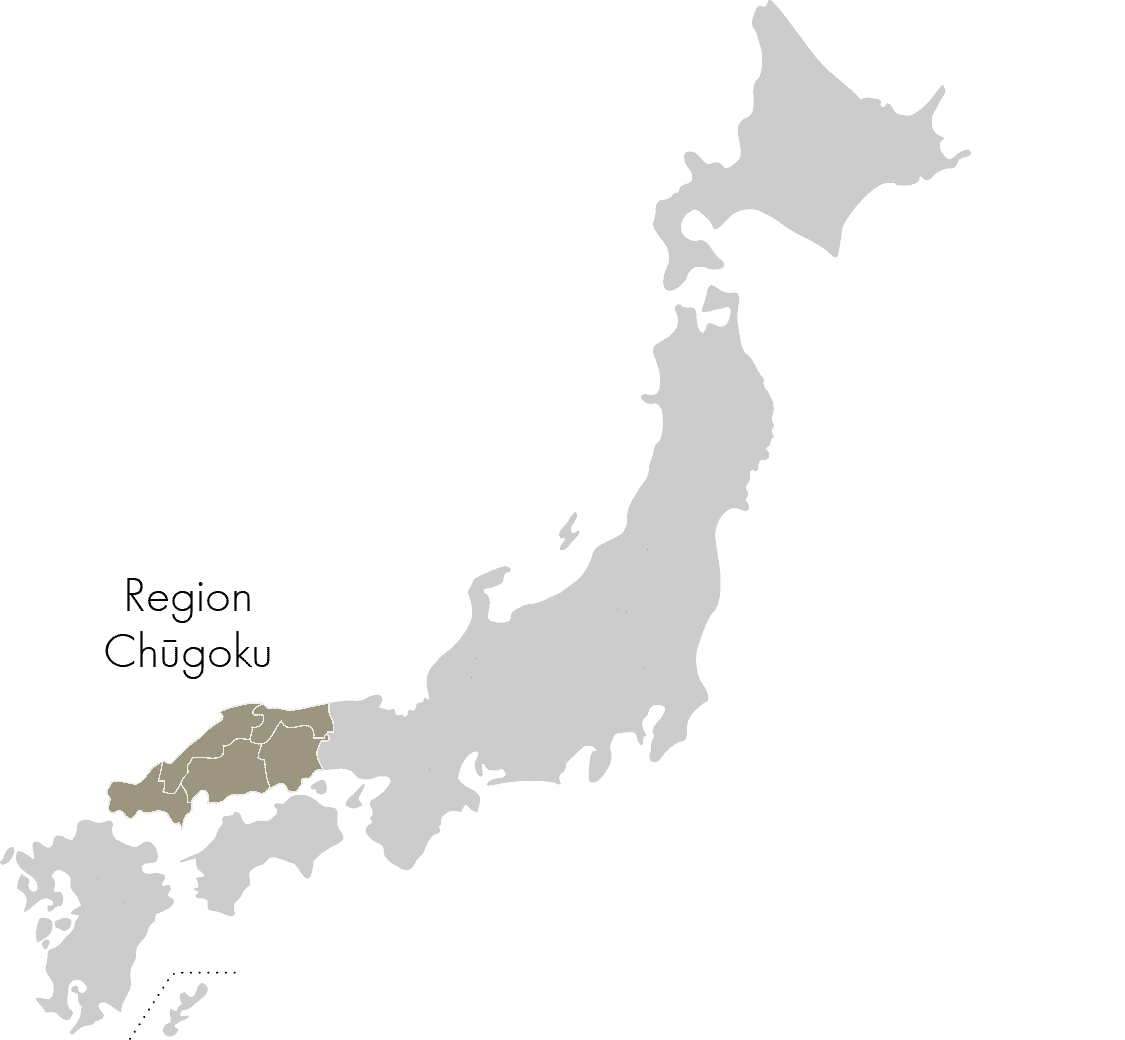

革新と伝統が融合した中國の酒

中四国地方は、本州の西端に位置し、東西に広がっています。鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県が含まれます。

石灰質の地層と丘陵地帯の地形が特徴です。この地域の特筆すべきは、広島県の歴史的な酒どころである西条である。西条は、兵庫県の灘ほどではないが、酒どころとしての歴史があり、評判も高い。西条は日本有数の酒どころと言われることが多い。灘と違い、その 水 が、柔らかくて優しいので、昔は酒造りには不向きとされていました。

しかし、1898年に酒造家の三浦千三郎氏が軟水を使った酒造りの技術を開発し、広島の酒の基礎を築きました。その結果、現在では「吟醸酒」と呼ばれる酒造りの技術が生まれました。水にミネラルが含まれていないため、酵母が繁殖するには特別な条件が必要となり、その結果、自然な味わいの日本酒が生まれ、今日の人気につながっているのです。

広島以外にも、神話で神々が酒を醸した場所として知られる島根県や、「淡麗」という銘柄で世界的に有名な日本酒を生産している山口県など、高品質な日本酒が多く生産されています。

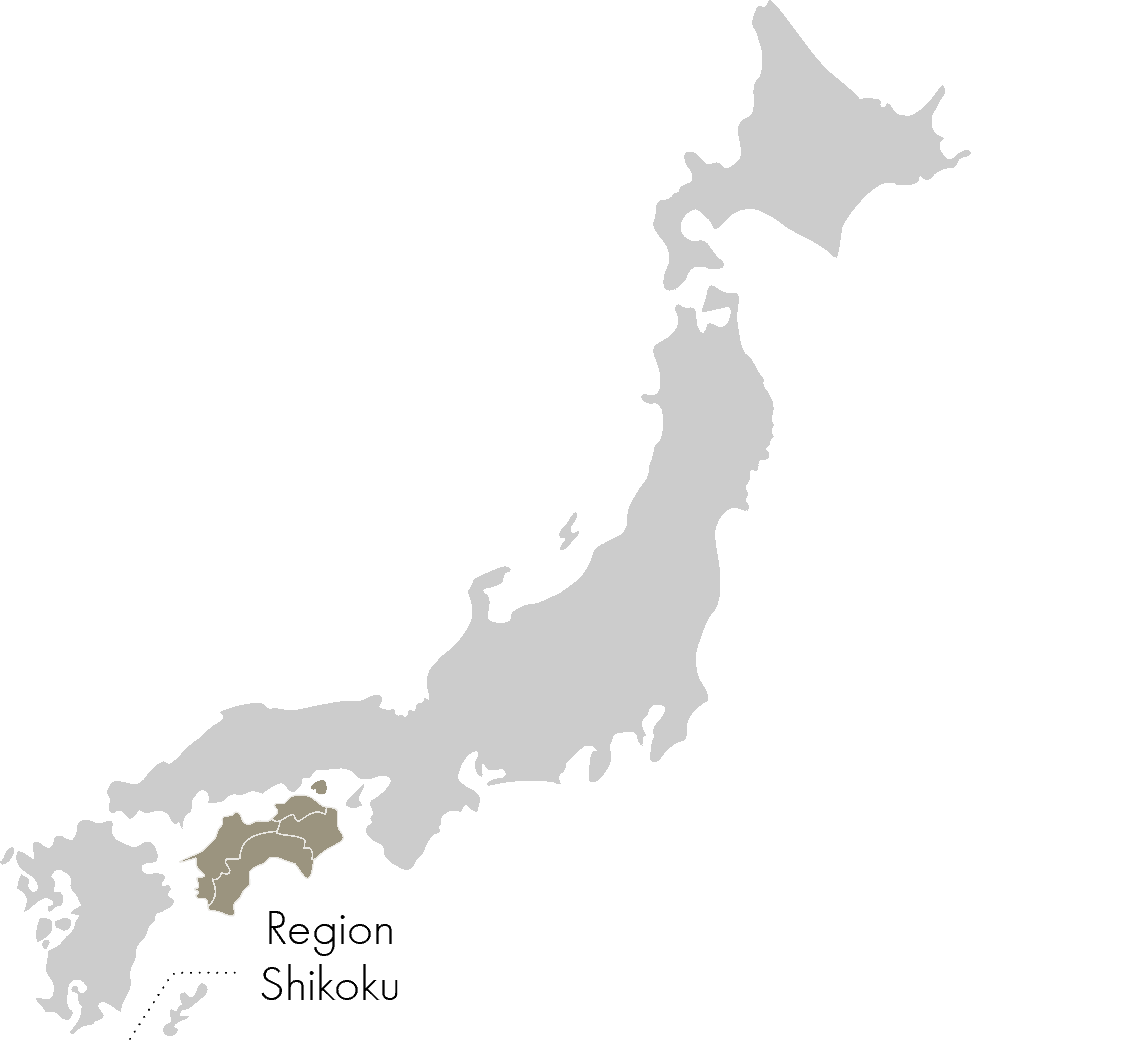

四国の酒-清らかな水から生まれた銘酒

四国地方は、日本本土の南西部に位置する島です。徳島県、香川県、愛媛県、高知県を含みます。

この地域全体が、巨大で険しい山の集まりのようです。山から流れる仁淀川、四万十川、吉野川は清流として知られており、その地下水を使って日本酒が醸造されています。温暖な気候のため、これまで多くの醸造所が醸造時の温度管理に苦労してきました。

古くから日本酒を好んで飲んできた越智では辛口の酒が好まれますが、香川、徳島、愛媛では 瀬戸内海サイト 白身魚などの淡白な料理に合う、甘みのある優しい味わいのお酒が多く飲まれています。

Sansaroで入手できるこの地域の酒

水芸銀嶺 純米吟醸(すいげいぎんれい じゅんまいぎんじょう

九州地方の酒、そして、焼酎文化の地、沖縄の酒。

九州・沖縄地方は、日本の最南端に位置しています。これらの地域は、温暖な気候で知られており、特に南部では焼酎が多く、強い酒が飲める。 泡盛日本酒の名産地より福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、そして沖縄県です。

しかし、九州の北部は冬が涼しく、酒造りに適した気候です。何より、福岡県は酒米「山田錦」の有数の産地であり、豊富な水源により高品質な酒が醸造されています。

福岡県や沖縄県は淡麗辛口、佐賀県や長崎県などは甘口の日本酒で知られています。

九州には、焼酎(最近ではジンも)と日本酒を製造する酒蔵がかなりある。そのため、黒を使った酒など、他では見られない珍しい酒もある。 Kōji gebraut werden, der ursprünglich für 正中 verwendet wird. Darüber hinaus ist die Brauerei Amabuki aus Saga aktiv daran beteiligt, Sake unter Verwendung von Blütenhefe zu brauen, die durch die neueste Forschung geschaffen wurde.

Sansaroで入手できるこの地域の酒

天吹

天吹純米大吟醸(あまぶきじゅんまいだいぎんじょう

アマブキ・ストロベリーブロッサム

を熱望しています。 日本料理 と文化があります。にご来店ください。 レストラン sansaro ミュンヘンまたは ソーシャル・メディアをフォローする.